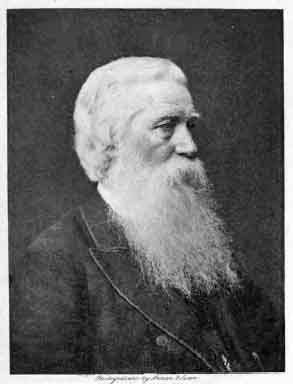

John Gibson Paton (1824-1907) était un missionnaire réformé de l’Église d’Écosse dans les îles Nouvelles-Hébrides (Vanuatu) et notamment dans une île habitée par un peuple cannibale. Sa vie fut marquée par un zèle et un courage hors du commun. Quand on lui demandait d’où lui venait cette foi, après la grâce de Dieu, c’est aux efforts de ses parents qu’il référait. Voici ce qu’il rapporte à ce sujet dans son autobiographie.

Le « cabinet » était une toute petite pièce située entre les deux autres, où il n’y avait de place que pour un lit, une petite table et une chaise, avec une petite fenêtre qui jetait une faible lumière sur la scène. C’était le sanctuaire de cette maison de campagne. C’est là que chaque jour, et même plusieurs fois par jour, généralement après chaque repas, nous voyions notre père se retirer et « fermer la porte » ; et nous, les enfants, nous avions compris par une sorte d’instinct spirituel (car la chose était trop sacrée pour qu’on en parlât) que des prières y étaient versées pour nous, comme autrefois par le grand prêtre, derrière le voile, dans le lieu très saint. Nous entendions parfois les échos émouvant d’une voix tremblante comme pour implorer la vie, et nous apprenions à sortir et à entrer par cette porte sur la pointe des pieds, pour ne pas troubler le saint colloque. Le monde extérieur ne le savait peut-être pas, mais nous nous savions d’où venait cette lumière heureuse, comme un sourire de nouveau-né, qui apparaissait toujours sur le visage de mon père : c’était un reflet de la présence divine, dans la conscience de laquelle il vivait. Jamais, dans un temple ou une cathédrale, sur une montagne ou dans un vallon, je ne peux espérer sentir que le Seigneur Dieu est plus proche, qu’il marche et parle plus visiblement avec les hommes que sous l’humble toit de chaume et de bois de chêne de cette chaumière. Même si tout le reste de la religion devait, par une catastrophe impensable, être balayé de ma mémoire ou effacé de ma compréhension, mon âme reviendrait à ces premières scènes et s’enfermerait une fois de plus dans ce sanctuaire clos, et entendant encore les échos de ces cris vers Dieu, elle repousserait tout doute de cet appel victorieux : « Il a marché avec Dieu, pourquoi pas moi ? »

En plus de son choix libre d’une Église pour lui-même, il y avait une autre marque et un autre fruit de sa précoce détermination religieuse, qui semblait toujours être plus fidèle au fil des ans. Le culte de famille n’avait eu lieu jusqu’alors que le jour du sabbat dans la maison de son père ; mais ce jeune chrétien, discutant avec sa mère sympathisante, parvint à convaincre la maisonnée qu’il fallait prier tous les jours matin et soir, lire la Bible et chanter saintement. Cela d’autant plus facilement qu’il accepta lui-même d’y participer régulièrement et de soulager ainsi le vieux guerrier de ce qui aurait pu s’avérer pour lui des tâches spirituelles trop ardues. C’est ainsi que commença, dans sa dix-septième année, cette coutume bénie de la prière en famille, matin et soir, que mon père pratiqua probablement sans une seule omission jusqu’à ce qu’il se trouve sur son lit de mort, âgé de soixante-dix-sept ans ; et même jusqu’au dernier jour de sa vie, une partie de l’Écriture était lue, on entendait sa voix se joindre doucement au psaume, et ses lèvres soufflaient la prière du matin et du soir, tombant en douce bénédiction sur les têtes de tous ses enfants, dont beaucoup étaient éloignés sur toute la terre, mais qui le rejoignaient tous là, au trône de la grâce. Aucun d’entre nous ne peut se rappeler qu’un jour se soit jamais écoulé sans être ainsi béni ; aucune hâte pour le marché, aucune course pour les affaires, aucune arrivée d’amis ou d’invités, aucun trouble ou chagrin, aucune joie ou effervescence, n’a jamais empêché au moins notre agenouillement autour de l’autel familial, tandis que le grand prêtre dirigeait nos prières vers Dieu, et s’y offrait avec ses enfants. Et la lumière d’un tel exemple était une bénédiction pour les autres, ainsi que pour nous-mêmes ! Je sais que, longtemps après, la pire femme du village de Torthorwald, qui menait alors une vie immorale, mais qui a changé depuis par la grâce de Dieu, déclarait que la seule chose qui l’empêchait de sombrer dans le désespoir et l’enfer du suicide, c’était lorsque, pendant les sombres nuits d’hiver, elle se glissait près de la fenêtre de mon père et l’entendait plaider, pendant le culte familial, pour que Dieu convertît « le pécheur de l’erreur de ses mauvaises voies et le polît comme un joyau pour la couronne du Rédempteur ». « Je sentais, dit-elle, que j’étais un fardeau pour le cœur de cet homme bon, et je savais que Dieu ne le décevrait pas. Cette pensée m’a préservée de l’enfer, et m’a enfin conduite au seul Sauveur. »

Mon père avait un vif désir d’être ministre de l’Évangile ; mais quand il vit enfin que la volonté de Dieu lui avait tracé un autre sort, il se réconcilia avec lui-même en entrant de son âme dans ce vœu solennel : que si Dieu lui donnait des fils, il les consacrerait sans réserve au ministère du Christ, si le Seigneur jugeait à propos d’accepter cette offrande, et de leur ouvrir cette voie. Il peut être suffisant ici de dire qu’il a vécu assez longtemps pour voir trois d’entre nous entrer dans le saint ministère, et non pas sans bénédiction ; moi-même, le plus âgé, mon frère Walter, de plusieurs années mon cadet, et mon frère James, le plus jeune des onze, le Benjamin du troupeau…

Chacun d’entre nous, dès les premiers jours, ne considérait pas comme une punition, mais comme une grande joie, d’accompagner mon père à l’église ; les quatre lieues1 à parcourir étaient un régal pour nos jeunes esprits, les rencontres en chemin étaient une nouvelle source de motivation, et de temps en temps, certaines des merveilles de la vie urbaine récompensaient nos yeux avides. Quelques autres hommes et femmes pieux, du plus pur esprit évangélique, allaient de la même paroisse vers l’un ou l’autre de leurs ministres préférés à Dumfries, l’église paroissiale étant, pendant toutes ces années, plutôt mal desservie ; et lorsque ces paysans craignant Dieu se réunissaient sur le chemin de la maison de Dieu, nous, les jeunes, avions parfois de rares aperçus de ce que les conversations chrétiennes peuvent et doivent être. Ils se rendaient à l’église, pleins d’une belle attente spirituelle — leurs âmes étaient à l’affût de Dieu ; ils revenaient de l’église, prêts et même anxieux d’échanger des idées sur ce qu’ils avaient entendu et reçu concernant les choses de la vie. Je dois témoigner que la religion nous a été présentée avec beaucoup de fraîcheur intellectuelle, et qu’elle ne nous a pas rebutés mais a enflammé notre intérêt spirituel. Les entretiens que nous avons entendus étaient, cependant, authentiques ; ils n’étaient pas des simulacres de conversations religieuses, mais le résultat sincère de leur propre caractère. C’est peut-être ce qui fait toute la différence entre les discours qui attirent et ceux qui repoussent.

Nous avions aussi des lectures spéciales de la Bible le soir du jour du Seigneur : ma mère, les enfants et les visiteurs lisaient à tour de rôle, avec des questions, des réponses et des exposés frais et intéressants, qui tendaient tous à nous impressionner de la grâce infinie d’un Dieu d’amour et de miséricorde dans le grand don de son cher fils Jésus, notre Sauveur. Le Petit Catéchisme de Westminster a été parcouru régulièrement, chacun répondant à la question posée, jusqu’à ce que l’ensemble ait été expliqué, et que son fondement dans l’Écriture ait été démontré par les textes de preuve présentés. J’ai été étonné, une fois, de rencontrer des hommes qui reprochaient à ce catéchisme de leur avoir donné un dégoût de la religion ; tout le monde dans notre cercle pense et ressent exactement le contraire. Il a posé les solides fondations rocheuses de notre vie religieuse. Les années suivantes ont donné à ces questions et à leurs réponses un sens plus profond ou transformé, mais aucun d’entre nous n’a jamais songé à regretter d’avoir été instruit autrement. Bien sûr, si les parents ne sont pas pieux, sincères et affectueux, si, de part et d’autre, toute l’affaire n’est que travail ou, pire encore, hypocrisie et mensonge, les résultats doivent être très différents ! Oh, je me souviens de ces joyeuses soirées de sabbat : pas de volets tirés et de persiennes relevées (pour nous protéger du soleil, comme certains l’affirmaient pour se moquer) ; mais une journée sainte, heureuse, tout à fait humaine, que passaient un père, une mère et des enfants chrétiens. Je me souviens comment mon père défilait de part et d’autre de notre parquet, racontant la substance des sermons du jour à notre chère mère, qui, à cause de la grande distance et de ses nombreuses charges, se rendait très rarement à l’église, mais saisissait volontiers toutes les occasions, lorsqu’un ami lui proposait de la transporter d’une manière ou d’une autre jusqu’à l’église ! Je me souviens de comment il nous incitait à l’aider à se souvenir de telle ou telle idée, nous récompensant lorsque nous prenions la peine de « prendre des notes » et de les relire à notre retour ; comment il tournait tout naturellement la conversation vers une histoire biblique ou un souvenir de martyr, ou une allusion heureuse au Voyage du pèlerin ! Et c’était alors tout un concours pour savoir lequel d’entre nous lirait à haute voix, tandis que tous les autres écoutaient, et que le père ajoutait ici et là une pensée heureuse, une illustration ou une anecdote. D’autres écrivaient et disaient ce qu’ils voulaient et ce qu’ils ressentaient, tout comme moi2. Nous étions onze à avoir été élevés dans un tel foyer, et jamais on n’a entendu, et on n’entendra jamais, l’un d’entre nous, garçon ou fille, homme ou femme, dire que le sabbat était ennuyeux ou fatigant pour nous, ou suggérer que nous avions entendu ou vu un moyen plus efficace de rendre le jour du Seigneur lumineux et béni pour les parents et les enfants. Mais que Dieu aide les foyers où ces choses sont faites par la force et non par l’amour !

Illustration de couverture : Henry Mosler, Les pèlerins rendant grâce, 1897.

Merci pour ce bel article sur le missionnaire Paton.

Je m’appelle Timothée Paton. Je suis aussi missionnaire ( avec la WEC) et écossais.

J’ai servi Dieu à Lille, il y a très longtemps.

Mon Papa, Matthew Paton vient de Kilmarnock près de Glasgow. Lui et ma mère sont missionnaires à Roubaix.

Timothée

timothee.paton@gmail.com

Sausheim, Alsace