Je partage ici un extrait de L’Alciphron ou le Pense-menu1 de George Berkeley, un prêtre anglican irlandais très connu pour son immatérialisme (théorie selon laquelle la matière n’existe pas : tout n’est que pensée ou esprit, en particulier les créatures sont des pensées de Dieu2).

C’est un livre de dialogue socratique de Berkeley pas très connu mais très agréable à lire où il répond aux arguments des athées anglais de son époque qu’on appelait les libre-penseurs. Il propose de renommer les pense-menu car ils réduisent et rendent tout petit (”menu”) les pensées des hommes courantes en ne gardant que le matérialisme après avoir coupé la croyance en Dieu, à la religion, à la morale. Ici Berkeley contrairement à ses autres ouvrages (Dialogues entre Hylias et Philopon et Principes de la connaissance) a une opinion bien plus respectueuse des Anciens (surtout de l’Antiquité : Platon, Aristote) qu’il cite souvent dans la bouche des protagonistes chrétiens.

Dans cet extrait, Euphranor (protagoniste chrétien) aidé par Criton (aussi chrétien) y démontre que les pense-menus ne peuvent pas rendre compte de la beauté dans leur système (monde régi par le hasard ou le destin), sans pensée, donc sans utilité, donc sans fin, donc sans beauté (la beauté se définissant par une conformité à une fin). Il prend l’exemple long de l’architecture (Berkeley en était très connaisseur). Il reprend la théorie de la vertu d’Aristote. Il reprend aussi les stoïciens qu’il retourne contre Alciphron (athée représentant les sceptiques). En d’autres mots, on y trouve un argument téléologique basé sur l’ordre moral du monde en faveur de l’existence de Dieu. Effectivement donc, cet argument semble « borderline » : être à la fois téléologique et moral.

Euphranor : N’était-ce pas la beauté qui était l’objet de notre recherche ?

Alciphron : Si.

Euphranor : A votre avis, Alciphron, l’aspect d’une chose qui plaisait il y a deux mille ans et à mille lieues d’ici peut-il plaire à présent et en lieu sans qu’il existe un réel principe de beauté ?

Alciphron : Non.

Euphranor : Et n’est-ce pas là le cas d’un morceau d’architecture correct ?

Alciphron : Nul n’en disconviendra.

Euphranor : L’architecture, noble enfant du jugement et de la fantaisie, s’est formée peu à peu dans les contrées les plus civilisées et les plus avisées de l’Asie, de l’Egypte, de la Grèce et de l’Italie. Elle fut protégée et estimée par les Etats les plus florissants et les princes les plus célèbres qui, à grands renforts de dépenses, l’ont améliorée et amenée à la perfection. Il semble que, plus que tous les autres arts, elle s’attache particulièrement à l’ordre, à la proportion, à la symétrie. Ne peut-on supposer, en raison de tout cela, qu’elle est la plus apte à nous élever à quelque notion rationnelle de ce je ne sais quoi dans la beauté ? Et en effet, n’avons-nous pas appris ceci de cette digression : de même qu’il n’y a pas de beauté sans proportions, de même les proportions ne doivent être estimées justes et exactes que dans la mesure où elles sont rapportées à un certain usage ou fin, leur adaptation et leur subordination à cette fin étant au fond ce qui fait qu’elles plaisent et charment.

Alciphron : J’admets que tout cela est vrai.

Euphranor : D’après cette doctrine, je voudrais bien savoir quelle beauté on peut trouver en un système moral formé, coordonné et gouverné par le hasard, le destin ou tout autre principe aveugle et non pensant3. Étant donné que sans pensée il ne saurait y avoir nulle fin ni intention, et sans une fin nulle utilité, et sans utilité nulle aptitude, nulle convenance de proportion d’où dérive la beauté.

Alciphron : Ne pouvons-nous supposer un certain principe vital de beauté, d’ordre et d’harmonie, répandu à travers le monde, sans supposer une Providence surveillant, punissant et récompensant les actions morales des hommes, sans supposer l’immortalité de l’âme ou une vie future, en un mot sans admettre aucun élément de ce qu’on appelle habituellement Foi, Culte et Religion ?

Criton : Ou bien vous supposez ce principe intelligent ou non intelligent. Si vous prenez le second parti, cela revient au hasard ou à la fatalité contre lequel nous venons d’argumenter. Si c’est le premier, laissez-moi supplier Alciphron de m’expliquer en quoi consiste la beauté d’un système moral ayant à sa tête une Intelligence Suprême qui ne protège les innocents, ni ne punit les méchants, ni ne récompense les vertueux. A vrai dire, supposer une société d’agents raisonnables agissant sous les yeux de la Providence, s’unissant dans un tel dessein pour réaliser le bien commun du tout, et conformant leurs actions aux lois et à l’ordre était dans laquelle chaque agent particulier ne se considèrera pas à part, mais comme membre d’une vaste Cité dont l’auteur et le fondateur est Dieu, dans laquelle les lois civiles ne sont autres que les règles de la vertu et Ies devoirs de la religion ; le vrai intérêt de chacun se combinant avec son devoir. Supposer cela serait délicieux. Dans cette supposition, un homme n’a pas besoin d’être Stoïcien ou Chevalier Errant pour rendre compte de sa vertu. Dans un tel système, le vice est folie, la ruse est insensée, la sagesse et la vertu sont une même chose là où, malgré toutes les voies tortueuses et les chemins écartés, les appétits et les inclinations capricieuses de l’homme, la souveraine raison est assurée réformer tout ce qui semble dérangé, de ramener au droit chemin tout s’en écarte ; de redresser tout ce qui est tortueux et de dénouer l’intrigue suivant les règles les plus exactes de la sagesse et de la justice. Dans un tel système ou dans une telle société, régie par les principes les plus sages, sanctionnée par les plus hautes récompenses et par les punitions les plus graves, il est délicieux de considérer combien la réglementation légale, la répartition du bien et du mal. le but des agents moraux, combien tout cela conspire dans une hiérarchie convenable à promouvoir la fin la plus noble, à savoir le complet bonheur, le bien-être du tout. En contemplant la beauté d’un tel système moral, nous pouvons nous écrier avec le Psalmiste « Ce sont de grandes choses que l’on dit de Toi, ô Cité de Dieu ! »

Dans un système d’esprits, soumis à la volonté et sous la direction du Père des esprits, qui les gouverne par des lois et les conduit par des procédés appropriés à des fins sages et bonnes, il y aura une grande beauté. Mais dans un système incohérent, fortuit, régi par le hasard, ou dans un système aveugle régi par le destin, ou dans tout système auquel ne préside point la Providence, comment la beauté peut-elle exister, elle qui ne peut être sans ordre et qui ne peut être sans un dessein ? Un homme a-t-il conscience que sa volonté est intérieurement conforme à la volonté divine, produisant ordre et harmonie dans l’Univers, et menant le tout à la fin la meilleure par les méthodes les plus justes ; voilà qui donne un admirable idéal. Mais en revanche, lorsqu’on a conscience que la vertu est négligée, laissée de côté, affligée des hommes, que Dieu n’en fait point de cas pour la récompenser, maltraitée en ce monde sans l’espoir ni la perspective de l’être mieux en un autre ; je voudrais bien savoir quel plaisir il peut y avoir à ces réflexions, quelle beauté dans ce tableau ? D’ailleurs, comment un homme dans son bon sens pourrait-il penser que répandre de telles notions soit le moyen de répandre, de protéger la vertu dans le monde ? N’est-ce pas, je vous le demande instamment, un affreux système que celui dans lequel vous ne pouvez supposer aucune loi, ni prouver l’existence d’aucun devoir ; dans lequel les gens prospèrent par leur méchanceté souffrent par leur vertu ? Ne serait-ce pas un pénible spectacle de voir un honnête homme dépouillé par des filous, de voir des hommes vertueux objets de vexations et du mépris alors que le vice triompherait ? Un enthousiaste peut s’amuser avec des visions et de beaux discours sur ce système, mais s’il tombe sous l’examen des hommes à la tête froide et au raisonnement serré, je crois qu’ils n’y trouveront ni beauté ni perfection. Il ne leur apparaîtra pas non plus qu’un tel système de morale puisse sortir des mêmes mains que le système de la nature où éclatent dans toutes les parties tant d’ordre, d’harmonie et de proportion.

Référence : George Berkeley, L’Alciphron ou le Pense-menu, éd. Aubier Editions Montaigne (Introduction, traduction et notes par Jean Pucelle), 1952, pp. 156-158.

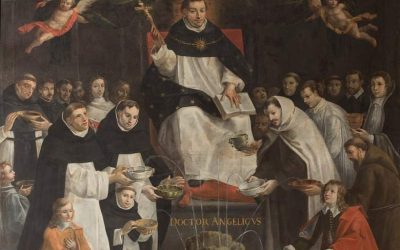

Illustration : Lawrence W. Ladd, La Création, aquarelle, 1880.

- Malheureusement plus réédité depuis l’édition de 1952 avec la traduction de Jean Pucelle.[↩]

- Je ne sais pas si je l’exprime bien, n’hésitez pas si vous avez une formulation plus précise.[↩]

- Sur l’influence démoralisante de l’atomisme opposé athée ; cf. Shaftesbury, Inquiry, 1. I, part. 3, sect 3 (Char., II, 73 sq).[↩]

0 commentaires