Le texte reproduit ci-dessous, et enrichi d’illustrations par nos soins, est le dernier chapitre de l’essai La prière des mains. L’Église réformée et l’art (Paris : « Je sers », 1938, pp. 191-221). Paul Romane Musculus (1906-1987) fut pasteur dans l’Église réformée de France, historien et conservateur du musée du protestantisme du Bois-Tiffrais en Vendée.

Nécessité d’une doctrine

Au sujet de l’art, comme au sujet de toute autre question soumise à l’Église, la réflexion théologique est nécessaire. Pour un réformé, il s’agira toujours d’une référence à la seule parole de Dieu entendue dans la foi.

Une ferme position doctrinale est, pour une Église, la condition nécessaire à toute éclosion d’art chrétien. Il n’est pas possible d’entrevoir ce que peut être un art protestant si la doctrine de ce protestantisme n’a été auparavant définie sans aucune équivoque. « En d’autres termes, écrit Denis de Rougemont, la définition d’un art protestant est lié à une conception dogmatique de la foi. Nous pensons même que la renaissance et l’épanouissement d’un tel art seront conditionnés par un renouveau doctrinal. Car, et c’est un paradoxe qui n’étonnera pas ceux que le problème de la création intéresse, l’artiste a besoin plus que quiconque de principes définis — je ne dis pas de cadres — qui lui servent de thèmes dans ses variations, d’appui dans ses tâtonnements, de réactif, de contrainte, de stimulant dans l’atmosphère spirituelle qui préside à l’élaboration d’une œuvre. Pas de style religieux sans doctrine. Et plus la doctrine se relâche et s’estompe, moins l’art montre d’accent et de vivante inspiration1».

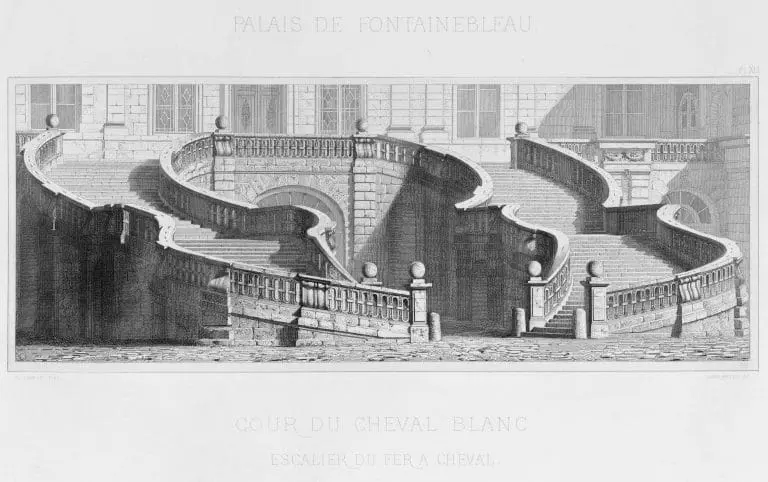

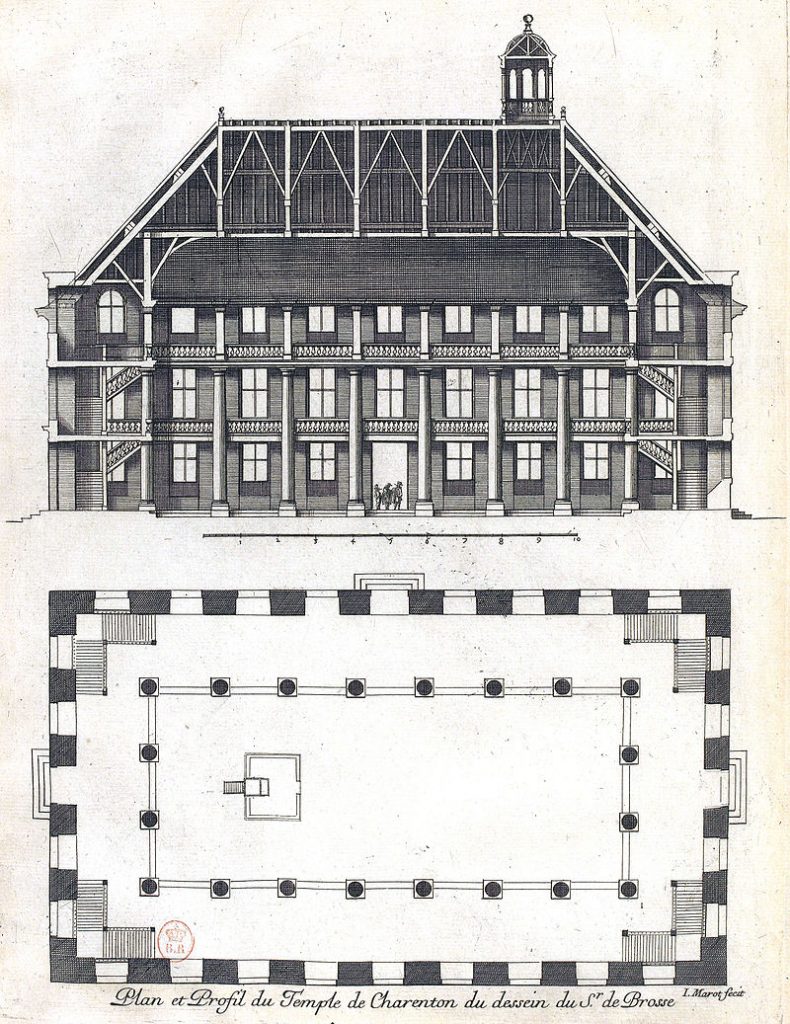

L’articulation des dogmes révélés est comme une architecture. Il aurait été difficile, pour un grand architecte réformé, Jean Androuet du Cerceau ou Salomon de Brosse par exemple, de puiser l’équilibre, l’agencement et l’harmonie qui font toute l’ordonnance de leur art, dans une doctrine mal définie, ou seulement impulsive, ou si fragile qu’elle leur aurait semblé provisoire.

C’est cotoyer, dira-t-on, à la fois le conformisme doctrinal et l’uniformité esthétique. — Non, car les artistes chrétiens ne sont pas uniformément sensibles au témoignage unique du Saint-Esprit, d’où la richesse et la variété d’expression des œuvres d’art déterminées en eux par la foi. Dans un sens on peut se réjouir de ce que, chez les artistes, des divergences dans la réception du témoignage du Saint-Esprit amènent des formes diverses malgré l’analogie de ce témoignage, et on doit voir, dans la variété de ces orientations, une vivante richesse de réalisations.

Les individualistes méfiants redouteront qu’une Église, confessant sa foi avec rigueur et cherchant toujours à ce que le témoignage du Saint-Esprit touche pareillement chaque croyant, ne favorise trop d’uniformité dans la beauté. Mais l’unité n’implique aucunement cette uniformité. Vivre dans la joie de l’unité ou se plier à un conformisme, ce n’est pas du tout la même chose.

Seul un redressement doctrinal peut amener une restauration et une rénovation esthétique sans risquer d’y introduire des éléments disparates et inassimilables. Il dirige les artistes vers une convergence exigeante d’où peut sortir un style plus pur et plus net que de grandes éclosions artistiques isolées, issues d’une religion libérale, labeur souvent anarchique et contradictoire et dans lequel apparaît davantage le côté « culture » de l’art sur le plan humain, que la véritable beauté du plan de Dieu. Donc, là où manque une doctrine, bien souvent l’effort se disperse, s’éparpille extérieurement au lieu de s’achever concrètement dans une offrande à la gloire de Dieu. Du seul point de vue esthétique cela, parfois, a pu par la quantité être une richesse ; du point de vue spirituel, pour la qualité, c’est en général un affaiblissement car cette variété, quelquefois si prodigue, est illusoire. Rien n’est plus dangereux sur le plan artistique que toutes les trouvailles apportées au nom de la liberté, et un certain protestantisme, brandissant en toutes circonstances son libre examen, conduit le plus souvent vers la négation de tout art caractéristique et n’aboutit qu’à une beauté indéfinie, donc indéfinissable, capable d’attirer tout ce que la libre recherche artistique lui apporterait, mais qui ne saurait bientôt plus retrouver dans cette anarchie ce qui est particulièrement protestant, ou universellement chrétien, ou simplement religieux. Au XVIe et au XVIIe siècles, on a pu parler d’un art protestant ; dans le désordre des doctrines au XIXe siècle il n’y a plus que des artistes protestants, et ce n’est pas la même chose, quels qu’aient pu être d’autre part le talent et même le génie personnel de plusieurs de ces artistes. Les piétés libérales ne donnent en art que des réalisations extrêmement vagues, privées de pureté de caractère, ne pouvant briller que par des côtés extérieurs généralement étrangers à la confession de l’artiste.

Pour l’Église réformée, ce redressement doctrinal nécessaire est en route. C’est un mouvement de retour vers les Réformateurs du XVIe siècle et particulièrement vers Jean Calvin2. Il ne s agit pas de ressusciter le passé par un attachement à ces hommes en eux-mêmes ; il s’agit, guidé par eux, d’obéir aujourd’hui à la parole de Dieu entendue dans la foi, de se mettre à l’école de l’Écriture sainte pour redécouvrir sur quel roc l’Église est édifiée et quels sont le sens et la beauté de sa tradition, une tradition qui ne reconnaît sa fidélité que dans l’obéissance à la Parole. La tradition n’est pas du tout une routine, ce n’est pas la stérile répétition de gestes et de formes définis une lois pour toutes ; mais c’est l’admirable entourage de beauté lentement façonné autour de tous les besoins d’expressions de la foi, c’est pour l’Église une ligne de fidélité et de durée. Du point de vue de l’art, la tradition n’est pas le folklore, mais une beauté autrement élevée et exigeante. La tradition c’est une portion de la vie de l’Église elle-même, de toute l’Église ; ce ne sont pas les accidents, si souvent charmants et dont beaucoup sont à conserver, des coutumes et des sensibilités locales. Ce n’est pas le climat qui conditionne la vraie tradition, c’est la doctrine apostolique.

Le calvinisme veut être cette doctrine fidèle à la parole de Dieu, mais il n’est pas ici proposé pour l’ordonnance et la grandeur qu’il peut offrir, ni préféré pour le prestige de l’art qu’il peut donner, l’ordre de ces choses demeurant pour le croyant toujours secondaire et trop entaché de valeur humaine. Il importe cependant de montrer que, dans la pensée de Calvin, on peut retrouver un germe de beauté, de vie radieuse, d’ouvertures artistiques, que Dieu y a mis tout cela, que de cette grâce il ne prive pas celui qu’il lui a plu de choisir comme réformateur de son Église.

L’esprit et la matière

Après avoir indiqué la nécessité d’une réflexion théologique attentive à la seule parole de Dieu, résumons maintenant comment la signification chrétienne d’un art suppose une doctrine ferme sur la création, l’incarnation et la résurrection.

On a souvent reproché au protestantisme d’être un spiritualisme pour lequel toute aspiration vers un art concret est matérielle et inacceptable. Ce reproche a deux causes : 1° une cause historique : l’exagération du détachement de ce monde et le mépris de la matière sont fréquents chez les persécutés ; 2° une cause doctrinale : la théologie d’une importante fraction du protestantisme est responsable d’un divorce entre l’esprit et la matière. Par là, les puissances de réalisations sensibles ont été détruites, tout art plastique devient impossible, et l’on dit que la morale austère a supprimé toute dépendance entre l’esprit et la matière. Certains protestants ont largement justifié ces critiques, mais les étendre à toute la Réforme serait absurde ce serait simplement en exclure Luther et Calvin. L’Écriture sainte révèle une action de l’esprit sur la matière ; au point de vue esthétique l’esprit c’est l’idée et la matière c’est l’image. Dieu n’a pas seulement voulu être une voix, il a voulu, en Jésus-Christ, descendre dans l’univers créé. Avant comme après sa venue, tout l’univers n’existe et ne subsiste que parce qu’il y a Jésus-Christ, le Verbe incarné, qui viendra, qui est venu et reviendra. L’Incarnation est le gage de la visite de Dieu dans notre monde et la ferme promesse d’une glorieuse restauration au dernier jour. Calvin comme Luther, et comme avant eux les pères de l’Église, est ferme sur trois dogmes révélés qui servent de fondement à la signification chrétienne de l’art : la Création par Dieu de l’homme à son image, l’Incarnation, le Verbe fait chair, la Résurrection des corps, sanctification et glorification des élus. Il ne peut plus y avoir de témoignage chrétien dans l’art chaque fois que cette triple base est battue en brèche par des hommes que tout miracle qui ne serait pas d’ordre exclusivement spirituel inquiète ; des hommes qui mettent en doute la souveraineté du Dieu créateur et transcendant, son pouvoir de transformer miraculeusement, comme il veut, toute matière dont il est le maître ; des hommes qui ne croient pas que le Verbe a été fait chair lors de la venue du Fils unique dans notre monde déchu ; des hommes qui ont réduit la résurrection des corps à une vague immortalité de l’âme. Des protestants l’ont fait quelquefois (moralisme ? inquiétude scientifique ? incrédulité ?), mais ainsi ils se sont écartés de la Réforme de Luther et de Calvin.

Création

La splendeur divine qui rayonne dans la Trinité est telle qu’elle fait pâlir toutes les splendeurs créées, elle est conjointe à sa gloire, elle est éternelle, elle existe avant même de s’être manifestée par la création.

Par sa beauté et par son ordre merveilleux, la création devient le reflet de cette splendeur. Dieu est le Père tout-puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Si la matière, dont sont composées toutes choses terriennes, n’avait pas été créée par Dieu, elle lui serait absolument étrangère, définitivement vile et même inexistante à ses yeux, et elle ne pourrait être prise par des hommes qui, lui donnant des formes et des couleurs, façonneraient un art pour louer le Créateur. Il faut de la matière pour faire une œuvre d’art, et il faut que cette matière ait été créée par Dieu pour que l’œuvre soit acte de foi, sinon elle ne peut être qu’abominable à ses yeux.

La création est l’acte miraculeux de Dieu par lequel chaque chose naît à l’existence, reçoit sa forme, prend sa couleur. Calvin affirme la souveraine puissance du Dieu Créateur et décrit la splendeur de la création : « Il a orné le ciel et la terre d’ ‘une parfaite abondance, variété et beauté de toutes choses, tout ainsi qu’un grand palais et magnifique, bien et richement meublé de tout ce qui lui faudrait. Finalement, qu’en créant l’homme, il a fait un chef-d’œuvre d’une plus excellente perfection que tout le reste, à cause des grâces qu’il lui a données3». Toute la création était pleine des signes de la gloire de Dieu et tout chantait cette gloire sur la terre : « les oiselets chantant chantaient Dieu, les bêtes le réclamaient, les éléments le redoutaient, les montagnes le résonnaient, les fleuves et fontaines lui jetaient œillade, les herbes et les fleurs lui riaient4».

La beauté dans l’ordre créé, la joie du paradis terrestre, invitent l’homme à glorifier le Créateur, non pas la création mais le Créateur tout seul. Dieu n’est pas inclus dans sa création, Dieu demeure le « tout autre », il y a totale différence de nature entre celui qui crée et ce qui est créé. L’acte de la création ex nihilo sépare essentiellement le Créateur de la créature. Certes, ils sont reliés par l’acte de la création, mais c’est tout. Dieu n’est pas plus inclus dans son œuvre que le soleil dans un objet qu’il éclaire5.

Dieu n’a pas créé le monde une fois pour toutes, il y agit, il l’entretient, c’est la création continuée. Il n’y a pas omniprésence de Dieu dans la création, mais il y a persistance de l’action de Dieu dans la création continuée, dans l’ordonnance et la beauté de toutes choses. Cette certitude poussa les artisans réformés à travailler la matière pour l’embellir. C’est ce qui explique, avec leurs qualités d’observation, de persévérance et d’ingéniosité dans les techniques, que ce sont surtout des réformés : Palissy, Estienne, les Gobelins, les Boulle, qui portèrent les arts appliqués à un rare degré de perfection, qu’il s’agisse d’émaillerie, de poterie, d’imprimerie, de tapisserie ou d’ébénisterie. De même on rencontre beaucoup de réformés parmi les graveurs, sculpteurs et architectes, et dans l’art particulier des jardins, si proche de la nature. Ce sont des calvinistes : Jacques Boiceau de la Barauderie, Jacques de Nemours, qui sont au début du XVIIe siècle intendants des jardins du Roi, et c’est en contemplant les beautés du Psaume 104 que Bernard Palissy avait écrit dans le dessin du jardin délectable : « Lesquelles choses me donnaient occasion de tomber sur ma face et adorer le vivant des vivants6».

Mais, fermons cette parenthèse sur artistes et artisans réformés, et reprenons notre exposé doctrinal sur la création. Le beau miroir, par lequel Dieu voulait être contemplé et connu, est totalement perverti par la chute. À cause de la chute, il n’y a plus de révélation naturelle. Ceci est capital, car c’est ici que se fait la séparation entre Calvin et saint Thomas, entre Église Réformée et Eglise romaine7. Saint Thomas, dans son esthétique, n’a pas senti l’horreur tragique introduite dans le monde par la chute ; pour lui, la création déchue sera restaurée dans sa beauté par l’incarnation, tandis que pour Calvin l’incarnation promettra la restauration d’un univers glorifié, mais en espérance, dans la foi. « Saint Thomas, écrit Wencelius, nous montre la beauté et l’art comme s’ils étaient vus par un ange les contemplant d’une étoile lointaine, glorieuse vision d’un christianisme triomphant ; Calvin nous montre la beauté et l’art tout vibrants de la présence et de la puissance divines, vus par un homme en pleine lutte pour le royaume du Christ : vision tendue d’un christianisme militant8».

Depuis la chute, non seulement la création est déformée, mais l’homme est enlaidi par le péché. Adam avait reçu des ornements qu’il a perdus, et « combien que nous avons quelque beau lustre, écrit Calvin, nous sommes pauvres charognes », car, « quand nous sommes aliénés de Dieu, quelque belle apparence que nous ayons, nous voilà plus que misérables ».

L’homme est enlaidi. Et il est aussi aveuglé, il se laisse séduire par les apparences. Calvin « nous met en garde contre une fausse beauté introduite par Satan dans le but de nous tromper. Le démon détache de la réalité une apparence fugace qu’il veut nous faire adorer. Il essaie de détourner à son profit le désir de beauté qui est en chaque homme et veut le satisfaire en faisant chatoyer une beauté vaine, fausse et coi-rompue. Les réprouvés s’y laissent prendre, ils sont aveuglés, perdent tout sens de la mesure et, suprême ironie, se glorifient de cette illusoiie splendeur9». L’action du tentateur, c’est de suggérer des confusions dans les notions de beauté que se font les pécheurs, c’est de pervertir nos goûts et de nous faire adorer de vaines apparences. « C’est un blasphème manichéen, écrit Jacques Maritain, de prétendre avec un André Gide que le démon collabore à toute œuvre et c’est une essentielle absurdité, car le mal n’est pas créateur10».

Incarnation

Avec la chute, la création avait été déformée le corps et l’esprit de l’homme étaient tombés dans le péché. Mais avec l’incarnation l’homme est réhabilité en espérance. L’homme perdu, Dieu l’aime tout entier, corps et esprit ; c’est l’homme tout entier qui lui appartient et qu’il vient sauver en Jésus-Christ.

La chair de Jésus-Christ, qui a été vivifiante car elle était le temple de Dieu, il l’avait prise pareille à la nôtre. Dans cette condescendance de Dieu qu’est l’Incarnation il n’y a aucune glorification de l’homme, il n’y a pas « échange », mais cette souveraine intervention de Dieu est sa plus certaine promesse.

L’Incarnation promet la transformation du monde, et son influence dépasse infiniment la réhabilitation de l’homme : la création tout entière est en espérance transfigurée et vivifiée par la venue du fils de Dieu. En effet, toute la matière, les formes et les couleurs des choses de la terre prennent une signification nouvelle puisque Dieu lui-même entre en Jésus-Christ dans ce monde qu’il avait créé, réconciliant tout avec lui. Cette miraculeuse venue de Jésus-Christ parmi les hommes, au milieu de toutes les choses de la terre qui sont autant de signes dont il se sert dans ses paraboles, au milieu des champs, des vergers et des jardins des hommes, apparaît comme le nouvel accomplissement de l’œuvre de la création qui ne sera achevée dans sa plénitude qu’avec le retour du Seigneur.

« Tout grand artiste, écrivait Fallot, croit implicitement à l’incarnation… L’incarnation légitime l’œuvre d’art, elle en est la raison d’être, elle en demeure le modèle11». René Schwob écrivait peu de temps après sa conversion au christianisme : « Une peinture n’est religieuse qu’en proportion du mystère divin et non pas seulement de la beauté apparente qu’elle comporte, une peinture est religieuse en proportion de ce qui y est passé et de tout ce qui y transpire de la perfection divine. C’est pourquoi le judaïsme intact, où Dieu ne s’est pas incarné, est incapable d’engendrer aucun art12».

Dans notre ravissement en face des plus belles œuvres païennes de l’antiquité, des temples de l’Égypte ou de la Grèce par exemple, reconnaissons qu’ils peuvent nous parler de l’ordre de Dieu, de l’unité de Dieu, de la beauté de Dieu, mais puisqu’ils ne peuvent pas témoigner d’abord de l’amour de Dieu incarné en Jésus-Christ, ils ne nous parlent pas de Dieu, mais seulement de certaines idées sur Dieu.

En espérance tout est transformé par l’incarnation, et le Saint-Esprit va œuvrer pour réaliser la restauration rendue possible par le sacrifice du Fils, rendant à notre vision sa lumière et permettant d’apercevoir de nouveau, dans la foi, la création telle qu’elle nous serait apparue si nous n’avions pas été corrompus par la chute.

Résurrection

Paul Claudel écrivait à Alexandre Cingria que les causes de la décadence de l’art sacré « peuvent se résumer toutes en une seule : c’est le divorce, dont le siècle passé a vu la douloureuse consommation, entre les propositions de la foi et ces puissances d’imagination et de sensibilité qui sont éminemment celles de l’artiste. D’une part, une certaine école religieuse, en France principalement où les hérésies du quiétisme et du jansénisme sont venues en exagérer sinistrement le caractère, a réservé dans l’acte d’adhésion religieux un rôle trop violemment exclusif à l’esprit dépouillé de la chair, alors que ce qui a été baptisé et ce qui doit ressusciter au dernier jour, c’est l’homme tout entier dans l’unité intégrale et indissoluble de sa double nature13». « Le dogme de la résurrection de la chair dont les chrétiens ne parlent pas volontiers à l’époque actuelle, justifie, écrit le catholique Cingria, l’emploi des sens et les ennoblit14». Or, que dit Calvin à certains protestants d’aujourd’hui qui se taisent sur la résurrection des corps ? « Le Seigneur Jésus, par la variété des dons qu’il élargit aux siens, commence la gloire de son corps ici-bas, et l’amplifie par degrés, aussi il la parfera au ciel15». En lui les corps des rachetés sont appelés à la résurrection et à la glorification : « Ce ne serait pas raison que notre chair, en laquelle nous portons la mortification de Jésus-Christ, fût privée de sa résurrection… Ce serait chose trop absurde, que les corps, lesquels Dieu s’est dédiés pour temples, tombassent en pourriture sans espérance de résurrection. Il y a encore plus, qu’ils sont membres de Jésus-Christ. Item, que Dieu veut et ordonne que toutes les parties lui en soient sanctifiées. Item, qu’il requiert que son nom soit célébré par les langues, qu’on lui lève les mains pures au ciel, qu’elles soient instruments pour lui offrir sacrifices16».

Il y a un seul Créateur de toutes choses, des visibles et des invisibles, et aussi une seule rédemption qui est également rédemption de notre corps. La résurrection c’est un nouveau corps ; la Bible nous révèle la corporalité de la résurrection. Si Christ n’était pas corporellement ressuscité, toute matière serait irrémédiablement corrompue, sans aucune possibilité d’être purifiée, indigne même d’être façonnée par les mains des croyants en un art qui prétendrait servir et glorifier Dieu. La résurrection donne à l’art une signification nouvelle car elle est comme une promesse vivifiante qui atteint la matière elle-même, la liant mystérieusement à l’esprit. La résurrection démontre avec de la matière que ce qui passe peut demeurer fixé dans une forme reliée à la beauté du Verbe de Dieu.

Le dogme de la résurrection des corps est capital. Sous-estimer son importance serait congédier toute l’eschatologie révélée par l’Écriture sainte et échafauder une esthétique qui risquerait de se dissoudre dans un idéalisme angélique ou un spiritualisme inconsistant.

La grâce divine et la parole de Dieu

La justification par la foi

Rappelons-nous maintenant, avec l’Écriture et les Réformateurs de l’Église, ce que le salut par la foi seule, par pure grâce, signifie pour un artiste réformé conscient de sa vocation.

La justification par la foi seule, par pure grâce, inséparable des doctrines révélées du serf arbitre et de l’élection, n’est pas pour l’art la bête noire que beaucoup se plaisent à imaginer, le plus souvent en défigurant les doctrines incriminées et en ignorant l’activité des artistes réformés qui les ont confessées. Quiconque étudie cette question d’un peu près comprend ce qu’écrivait Fallot : « C’est dans sa foi inébranlable à la toute-puissance de la grâce que l’art protestant cherchera ses plus hautes inspirations17».

Dans l’évolution du protestantisme un renversement dogmatique a souvent substitué le moralisme à la théologie de la grâce souveraine de Dieu, et ces errements ont eu sur l’at des répercussions très sérieuses. En effet, si le salut n’est plus le don gratuit de la miséricorde de notre Dieu, une haute conduite morale, une intégrité rigoureuse, une charité bien ordonnée, deviennent des « moyens de salut », on retombe dans la justification par les œuvres contre laquelle Luther et Calvin s’étaient élevés avec violence. Ce n’est plus la foi qui crée les œuvres, c’est la réussite de notre salut qui les recommande : ainsi la morale, cessant d’être une reconnaissante obéissance à l’amour de Dieu et devenant une contrainte que se choisit l’homme, perd rapidement toute racine, surtout lorsque, niant le péché originel, une philosophie optimiste prêche que l’homme peut par ses propres efforts atteindre un certain perfectionnement moral et que la réalisation de ces efforts, c’est la vie chrétienne.

Or, un art ne naît pas de sages principes, de règles morales et d’efforts méritoires ; il ne s’épanouit qu’avec une mystérieuse complicité du Dieu créateur, par un acte de simple sincérité d’amour confiant, d’adoration spontanée. Toute théologie qui limite la souveraineté de Dieu au bénéfice de la liberté de l’homme conduit à l’égard de l’art vers deux dangers en apparence contraires, mais issus tous les deux du fait plus ou moins déguisé que ces théologies donnent à l’homme des « moyens de salut ».

Le premier danger, que nous pourrions appeler « danger romain » ou « utilisation de l’art » nous le voyons dans l’attitude de l’Église romaine ; s’il y a une théologie pour laquelle l’art, retiré des mains de Dieu, est devenu un « moyen de salut », pour laquelle l’art sert non la gloire du Créateur mais les ambitions apologétiques d’une Église, c’est bien la théologie romaine postérieure au Concile de Trente, et de là est sorti tout cet art prêcheur allant du style jésuite au commerce sulpicien18.

L’autre danger, celui qui nous cerne souvent, c’est le « danger puritain » ou « peur de l’art », c’est cette attitude austère qui écarte l’art comme une intrusion incorrecte dans la rigidité d’une vie qui respire ses mérites et croit en sa dignité morale comme en une valeur sûre. Ces hommes intègres, ces femmes vertueuses, ces enfants sages, repoussent toute ornementation dans leur église, dans leur intérieur honnête, dans leur habillement. Et ces puritains ne poussent pas que dans les terres de la Réforme, les jardins de l’Église de Rome en donnent aussi. À côté de la Genève réformée qui défendait : « toute tapisserie, tous ameublements de prix excessifs, tous miroirs garnis d’or et d’argent, toutes peintures de prix sur les murailles et plafonds… » la catholique Lucerne interdisait l’emploi des dentelles blanches, « sauf pour les vêtements sacerdotaux… » et la catholique Fribourg prohibait « tout or et tout argent sur les habillements quelconques, qu’il soit fin ou faux, pincebec ou autre en galons, broderies, rubans, boutons de traits, de lames et autres19».

Les froids messieurs qui ne vivent que sous la Loi, redoutant l’art comme le diable en personne, comme la distraction impie qui risquerait de les écarter du chemin de la bonne conduite et des inexorables règles de sagesse qu’ils se tracent, ont une dignité, une sérénité hautaine qui a sa grandeur et qui force au respect. À tout prendre, ils valent mieux que la masse mal définie de ceux qui « ont des principes », mais qui veulent faire preuve de largesse, qui ont la prétention de « rester artiste » et aboutissent à une confusion dangereuse entre l’art chrétien et l’art moral.

Dans toutes les Églises, il y a des fidèles, des jeunes et des vieux, que les artistes effrayent, comme d’ailleurs les effrayent aussi un verre de bon vin, une robe élégante ou un film policier. Pour beaucoup, dit Cingria, « l’artiste est un esprit révolté, d’une fantaisie dangereuse, d’une moralité douteuse, d’une vitalité individuelle qui fait peur au troupeau, et son art est forcément dangereux, incompréhensible, immoral20». Oui, l’artiste est amateur d’imprudence, et « le Prudent », écrit Jacques Maritain, « jugeant toutes choses sous l’angle de la moralité et par rapport au bien de l’homme, ignore d’une manière absolue tout ce qui est de l’art. Il peut sans doute, et il doit, juger l’œuvre d’art en tant qu’elle intéresse la moralité, il n’a pas le droit de la juger comme œuvre d’art21.

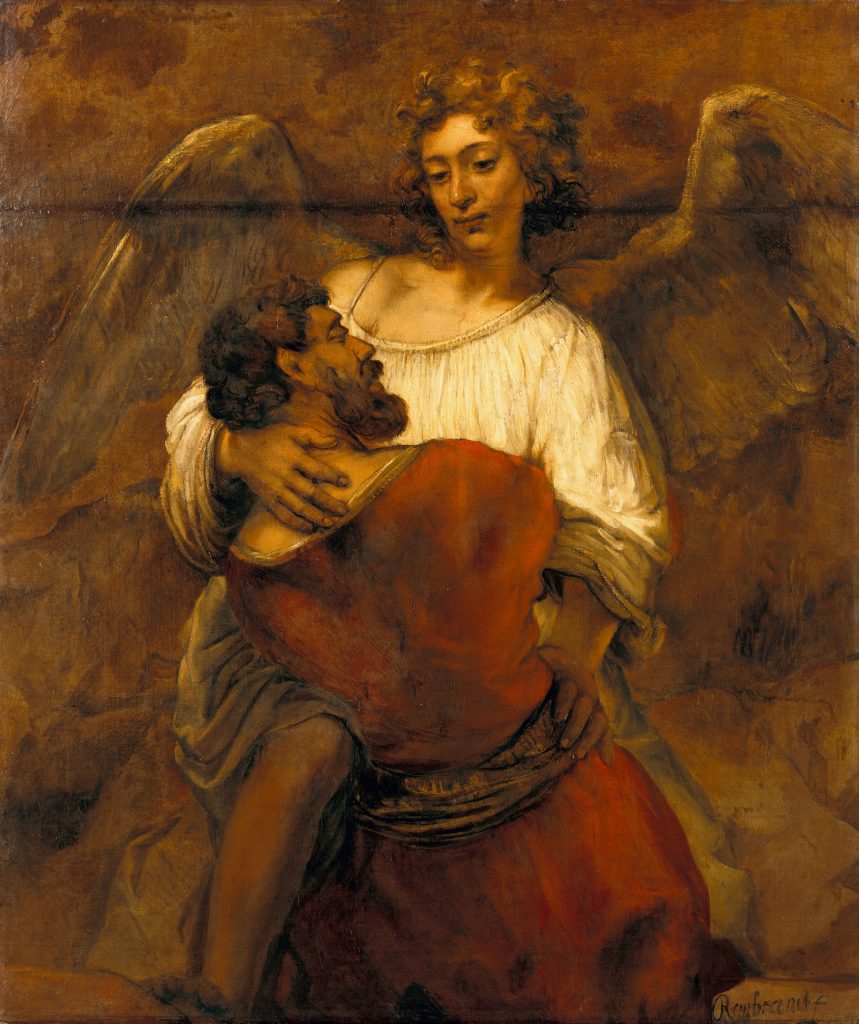

Mais l’attitude puritaine peut être partiellement justifiée par toute une philosophie de l’art qui exerça ses ravages vers la fin du XIXe siècle. Comment un chrétien ne se serait-il pas délié de cet art auquel un incroyant, Jean-Marie Guyau, donnait comme principe « la conscience de la vie intense et expansive », entrevoyait comme terme idéal du progrès « un jour où tout plaisir serait beau, où toute action agréable serait artistique », proclamait que « la beauté supérieure est vraiment pour nous la beauté féminine » et qu’on ne peut considérer le sentiment esthétique indépendamment de l’instinct sexuel22. Alors on ne pourrait plus préférer les Apôtres de Dürer ou les Pèlerins d’Emmaüs de Rembrandt à quelque Vénus ? Ces absurdités, aujourd’hui bien enterrées, mais qui se sont imprimés dans des volumes d’aspect très sérieux, ont jeté sur l’art les pires équivoques, surtout dans les milieux puritains qui, ayant exagéré et faussé l’attitude des iconoclastes du XVIe siècle et connaissant mal Calvin, ont cru voir dans leur hostilité à l’art la position traditionnelle de la foi réformée. Ces milieux se méfièrent de l’art parce qu’ils n’y voyaient que les sourires et les complaisances des hommes.

Ainsi, certains protestants, se réclamant de doctrines issues d’un calvinisme altéré, ont abouti à la conception d’une beauté étriquée, austère, ennuyeuse, qui leur paraît seule « convenable » malgré les sourires de ceux qui ne voudraient certes pas vivre dans un pareil climat. Mais rien n’est plus faux que de vouloir rendre Calvin responsable d’un état de choses qui n’a absolument rien à voir avec le calvinisme authentique. Calvin était vif, enjoué, souvent malicieux et spirituel, et dès que l’on lit ses œuvres on est frappé par son amour des beautés de la nature créées par Dieu ; il en parle non seulement en grand écrivain mais encore comme un artiste ayant le sentiment de ces merveilles. Il ne cherche pas à détruire tout élan vers la beauté et à expulser la joie de l’Église.

Calvin ne subordonne jamais l’art à la morale, il place seulement la beauté plastique au-dessous de la vie spirituelle, ce qui n’est pas du tout la même chose. L’art chrétien dépend de la théologie, et non de la morale. En un certain sens on peut même dire que Calvin sépare le domaine de l’art et celui de la morale et qu’il aboutit à une doctrine de l’art pour l’art. « Quant à ce qui est licite de peindre ou engraver, il y a les histoires pour en avoir mémorial : ou bien figures, ou médailles de bêtes, ou villes, ou pays 23», écrit Calvin, mais il ne limite pas pour cela le rôle de l’art au service exclusif de l’enseignement religieux ou moral, car il nous entretient d’autre part d’une beauté qui est, non plus la servante de la morale ou de l’éducation, mais celle de la joie, par le seul plaisir que l’on peut prendre en sa contemplation. « Pensons-nous que notre Seigneur eût donné une telle beauté aux fleurs, laquelle se représentât à l’œil, qu’il ne fût licite d’être touché de quelque plaisir en la voyant ?… Davantage, n’a-t’il pas tellement distingué les couleurs, que les unes ont plus de grâce que les autres ? N’a-t-il pas donné quelque grâce à l’or, à l’argent, à l’ivoire et au marbre pour les rendre plus précieux et nobles que les autres métaux et pierres24? » Il y a donc pour Calvin un usage légitime de la délectation, de la jouissance esthétique que nous prenons dans la contemplation de l’œuvre d’art. Mais il faut sanctifier cette joie par la reconnaissance envers celui qui fit le monde. L’art étant une création et rien de vraiment beau ne pouvant être créé par Satan et par l’homme déchu, il résulte que toute volonté en l’homme de désirer, d’aimer ou d’essayer de façonner de la beauté, est un don de la grâce de Dieu. « Quant est des arts tant mécaniques que libéraux, en tant que nous avons quelque dextérité à les apprendre, en cela il apparaît qu’il y a quelque vertu en cet endroit de l’entendement humain », dit Calvin voyant dans l’art une manifestation de la grâce commune et non de la grâce particulière ou efficace. « Il ne faut point oublier que toutes telles grâces sont dons de l’esprit de Dieu, lesquels il distribue à qui bon lui semble, pour le bien commun du genre humain. Car s’il a fallu que science et artifice aient été donnés spécialement par l’esprit de Dieu à ceux qui construisaient le Tabernacle au désert, ce n’est point de merveille si nous disons que la connaissance des choses principales de la vie humaine nous est communiquée par l’esprit de Dieu25».

Calvin a reçu de l’Écriture sa doctrine des vocations. Tout est grâce, mais les dons de l’esprit de Dieu sont divers. La grâce particulière ou efficace, c’est-à-dire le don de l’illumination de la foi et la persévérance des élus, est une chose ; les dons de la grâce commune ou générale : goût, intelligence, invention, habileté, sont autres choses. Ces divers dons de la grâce générale peuvent être indépendants du don, seul salutaire, de la grâce efficace26. Mais ne systématisons pas comme Émile Doumergue qui s’est permis d’écrire : « L’art relève de la grâce générale, et même, par une sorte de compensation, les arts ont été donnés par Dieu aux hommes qui n’étaient pas l’objet de son élection ; car il ne fallait pas qu’il y eût des hommes complètement destitués des preuves de l’amour divin27.» Cette répartition de la grâce ne nous regarde pas ; disons seulement que des réprouvés peuvent être doués d’un sens esthétique très développé. Sans les envoyer en enfer, Daniel Rops a parlé de quelques-uns de ces « pieux mauvais garçons » dont nous admirons les œuvres édifiantes mais dont la vie fut très loin d’édifier les contemporains : « Andrea del Castagno, qui a peint une si belle Cène, au couvent de Sant’Apollonia, est accusé d’avoir assassiné son collaborateur. Il n’est pas seul dans ce cas : en ce XVe siècle tragique, combien de ces peintres d’églises eurent sans cesse le poignard à la main ! Filippo Lippi, dont les vierges sont exquises, n’a aucun droit à porter ce titre de Fra qu’on lui donne toujours. À dix-huit ans il avait déjà jeté le froc. Paresseux et débauché, il mena une vie toute d’aventures. Cosme de Médicis, pour le forcer à travailler, l’enferme-t-il ? Il se sauve par la fenêtre. Le charge-t-on de peindre une madone dans un couvent de religieuses, à Prato ? Il enlève la jeune novice qu’on lui a imprudemment prêtée comme modèle ».

L’art est un don de Dieu et non une conquête des hommes ; aussi impur ou profane qu’en puisse devenir l’usage, l’art garde cependant le caractère « gracieux » d’un don de Dieu. Condamner l’art c’est condamner un don, c’est condamner la joie, c’est ne pas comprendre que quelquefois Dieu peut choisir des couleurs, des formes et des sons, et, par ces moyens, nous parler. Il y a des choses que Dieu demande belles pour notre plaisir et pour sa gloire. Pour un réformé il n’y a pas d’art sans un retour à la théologie de la grâce souveraine de Dieu. Un important ferment d’action, agissant chez l’artiste, naît de cette apparente contradiction dont est profondément empreinte la nature des réformés : d’une part, l’homme créature de Dieu et sous sa dépendance absolue, incapable par lui-même de faire le bien et de réaliser le beau ; d’autre part le chrétien retrouvant sa liberté par la foi et ayant reçu des possibilités de création. Chez l’artiste, de ce tiraillement entre d’un côté son état de créature captive dans le plan de Dieu et de l’autre côté son état de chrétien libéré par le pardon des péchés, se dégage une force secrète, une contradiction agissante, une volonté qui pousse à l’action créatrice.

Qu’on ne dise pas, c’est de la théologie dialectique, c’est Jean Calvin révisé par Karl Barth. C’est la vie chrétienne, tout simplement, et l’artiste chrétien, comme tout chrétien et comme l’Église elle-même, revit le septième chapitre de l’épître aux Romains, le simul peccator et justus de Luther.

En observant chez un réformé tout ce qui sépare la petite mesure de sa liberté de créateur, en face de son absolue dépendance de créature, on conçoit cette caractéristique d’un effort persévérant vers une beauté plus vraie chez l’artiste, vers une technique parfaite chez l’artisan. Pour les hommes du serf arbitre, il y a une beauté si exigeante qu’ils ne peuvent pas l’atteindre, mais toute leur vie n’est qu’un effort vers cette lumière, non par confiance en eux-mêmes, mais par confiance en Dieu seul, par obéissance. On reconnaît les hommes du décret éternel à leur action persévérante, leur ardeur, leur énergie : Palissy brûlant les tables et le plancher de sa maison pour atteindre une technique parfaite de la faïence émaillée, Rembrandt accentuant sans cesse les noirs de ses Trois Croix.

Un chrétien formé à l’école de l’Écriture Sainte ne dit pas avec Guyau : « Nous sommes vraiment meilleurs quand nous admirons28», mais exactement le contraire : Si nous admirons vraiment, nous nous sentons vraiment pécheurs, car nous n’admirons vraiment que si nous aimons Dieu, si nous sentons toute notre misère et toute notre indignité en face des joies qu’il nous donne.

René Schwob écrit : « Je me rappelle Paul Adam méprisant les efforts de Cézanne, parce qu’ils sont gauches, Taine incapable de comprendre la grandeur des vierges byzantines. Ces hommes cherchaient dans les œuvres humaines la perfection du métier humain, le témoignage le plus haut de la force de l’homme ; quand je ne demande plus aux œuvres que de me livrer la trace d’une bonne volonté vivante, l’humble effort pour s’exprimer avec le plus d’involontaire poésie, un amour qui se méprise et s’offre dans sa fragilité. Je n’aime la beauté que périssable. Je ne la goûte que dans la mesure où elle trahit une émotion de mourir, l’humble grandeur de celui qui, se sachant pécheur et mortel, s’est fait le plus humble et le plus effacé29». S’il prenait pour fin dernière la perfection de son art ou la beauté de l’œuvre, l’artiste ne serait qu’un idolâtre.

L’artiste n’a à se féliciter d’aucune réussite, car il ne voit rien, il ne dessine rien, il ne peint rien que ce qu’il plaît à Dieu de lui accorder à recréer, non pour nous, mais pour Lui, pour que, par notre reconnaissance envers lui, il soit adoré et glorifié. L’artiste chrétien sait que tout ce qu’il voit, tout ce qu’il trace, tout ce qu’il peint, serait sali, flétri, souillé, taché, si Dieu, dans sa grâce, ne lui permettait de l’exprimer, de le traduire, de le recréer.

L’artiste chrétien n’est pas celui qui nous fait la morale, mais celui qui nous montre la douleur et la joie, notre péché en face de la grâce de Dieu.

« Ne dites pas que l’art chrétien est impossible, écrit Jacques Maritain, dites qu’il est difficile, doublement difficile ou plutôt difficile au carré, parce qu’il est difficile d’être un artiste et très difficile d’être un chrétien… Si vous voulez faire œuvre chrétienne, soyez chrétien, et cherchez à faire œuvre belle où passera votre cœur ; ne cherchez pas à “faire chrétien”… Si vous faisiez de votre esthétique un article de foi, vous gâteriez votre foi. Si vous faisiez de votre dévotion une règle d’opération artistique, ou si vous tourniez le souci d’édifier en un procédé de votre art, vous gâteriez votre art30».

La vocation de l’artiste

Il y a dans l’Église des vocations d’artistes chrétiens. « Dieu, écrit Calvin, commande à un chacun de nous, de regarder sa vocation en tous les actes de sa vie. Car il connaît combien l’entendement de l’homme brûle d’inquiétude, de quelle légèreté il est porté çà et là, et de quelle ambition et cupidité il est sollicité à embrasser plusieurs choses diverses tout ensemble. Pourtant, de peur que nous ne troublassions toutes choses par notre folie et témérité, Dieu distinguant ces états et manières de vivre, a ordonné à un chacun ce qu’il aurait à faire. Et afin que nul n’outrepassât légèrement ses limites, Il a appelé telles manières de vivre, vocations31».

Si les artistes et les artisans calvinistes travaillaient joyeusement, avec amour et ferveur, s’attachant à la beauté, cherchant à l’atteindre patiemment, saintement, c’est qu’intervient en eux la certitude de leur vocation. Dieu a besoin de toutes sortes d’hommes pour se faire un peuple : dans son Église, il suscite non seulement des pasteurs et des docteurs, des diacres et des éducateurs, mais aussi des imprimeurs et des cordonniers, des agriculteurs et des maçons, des tailleurs et des menuisiers. Et tous ces hommes, dans leur vocation particulière, reçoivent de Dieu une ligne de conduite ; ils sont responsables devant lui de l’attention avec laquelle ils soignent la typographie de leurs livres, cousent leurs chaussures, labourent leurs champs, bâtissent leurs maisons, coupent leur drap, construisent leurs meubles. En toutes ces vocations il existe des attitudes concrètes, des actes très simples mais qui prennent, dans la fidélité et l’obéissance, une signification chrétienne parce qu’ils sont accomplis sous le regard de Dieu qui ne livre pas au hasard papiers et cuirs, plantes et pierres, étoffes et planches.

Quand Robert Estienne sortait une Bible de ses presses, quand Salomon de Brosse bâtissait le grand temple de Charenton, quand Rembrandt peignait le Retour du fils prodigue, ils se savaient, humblement mais saintement, les ouvriers choisis pour l’œuvre de Dieu. De même Betsaléel avait été désigné à Moïse par l’Éternel pour la construction du Tabernacle : Je l’ai rempli de l’Esprit de Dieu, de sagesse, d’intelligence, et de savoir pour toutes sortes d’ouvrages, je l’ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l’or, l’argent et l’airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois, et d’exécuter toutes sortes d’ouvrages32. Et l’Éternel accorde les mêmes dons à Oholiad, fils d’Ahisamac, et la tribu de Dan. Il les a remplis d’intelligence, pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d’art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, et le fin lin, pour faire toute espèce de travaux et d’inventions33.

La grande mission créatrice de l’artiste chrétien c’est d’appeler, « sacerdotalement » pourrait-on dire, toutes choses à l’existence comme Dieu nous appelle à l’existence, d’exprimer ce besoin de réunir tout ce qu’on voit pour que la nature soit comme pressentie en son être premier, dans sa beauté d’avant la chute et dans sa beauté retrouvée lors du renouvellement de toutes choses, au dernier jour. Toutes les choses de la terre sont des signes de Dieu, et l’artiste qui les voit, ayant reconnu l’œuvre du Créateur et du Rédempteur, essaye de les traduire : c’est son geste d’adoration et d’obéissance, sa joie de chrétien.

L’artiste est un voyant, un explorateur parti à la recherche de la vérité dans tout ce qu’il regarde. « La vérité d’un être, dit Paul Conord, peut être ce qu’il est. Elle peut être aussi ce qu’il sera. Elle peut être l’une et l’autre, elle peut être l’une contre ou malgré l’autre. Et l’artiste de génie est précisément celui qui découvre, révèle, exprime et fait connaître cette vérité ». L’artiste chrétien pressent, entrevoit la vérité des êtres et du monde, mais cela par pure grâce de Dieu, et quelques instants seulement. Jésus-Christ seul a vu vraiment, Il a vu Nathanaël quand il était sous le figuier34. Quant à nous, aujourd’hui nous voyons au moyen d’un miroir, d’une manière obscure, mais alors (quand ce qui est parfait sera venu) nous verrons face à face ; aujourd’hui (dit saint Paul) je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j’ai été connu35.

L’artiste chrétien, libre dans son action de créateur, demeure entièrement dépendant du décret éternel de Dieu quant à la futurition de ses actes. Dieu étant souverain, l’artiste concourt toujours, selon la mesure qui lui est accordée, à la réalisation du plan divin.

Les réformés demandent à recevoir des forces pour un art ayant comme seule fin la manifestation de la gloire de la sainte Trinité.

« L’art pour Dieu doit être l’idéal conscient de tout artiste élu à qui l’Esprit a ouvert les cieux. Certes ce n’est pas son art qui l’aura sauvé, puisque l’art restera toujours terrien, mais, puisqu’il aura accompli, sur le plan terrestre, la mission à lui confiée par Dieu, il arrivera aux portes du sanctuaire qui s’ouvriront aux prédestinés36».

Par la toute-puissance de son Esprit saint, le Seigneur de l’Église suscitera autant d’artistes que son amour en appellera et que sa gloire éternelle en demandera.

Illustration de couverture : Bernard Palissy, Plat à la déesse Pomone, faïence, XVIe siècle (New York, Metropolitan Museum of Art).

- Denis de Rougemont, Foi et Vie, avril 1931, p. 277.[↩]

- Le luthéranisme, qui a jeté avec Dürer, Grünewald, Cranach, une lueur fulgurante sur l’art allemand du début du XVIe siècle, demeure aussi une force vivante de création artistique, mais cette force reste malheureusement lacunaire, le luthéranisme n’ayant jamais pleinement défini une théologie qui laisse Dieu seul être souverain Seigneur, Dieu annoncé dans sa seule Parole ainsi que nous l’atteste le témoignage du Saint-Esprit. Les grands artistes de la Réforme luthérienne donnèrent toute leur mesure poussée par le sursaut admirables des « justifiés par la foi », par l’agitation ardente de la vie chrétienne de leur époque, mais après eux cet élan retomba, il n’y eut pas de classicisme luthérien vraiment fidèle à Luther, de même qu’en théologie la Formule de Concorde est loin du Traité du serf arbitre.[↩]

- Jean Calvin, Institution de la religion chrétienne, I,14,20.[↩]

- Préface de Calvin au Nouveau Testament de la Bible d’Olivétan, 1535.[↩]

- Léon Wencelius, L’esthétique de Calvin, p. 99.[↩]

- Bernard Palissy, Œuvres, éd. B. Fillon, I, p. 99.[↩]

- La radicalité, typiquement barthienne, de cette affirmation méconnaît la place de la révélation naturelle chez Calvin et sort du cadre de l’orthodoxie réformée (note de l’éditeur).[↩]

- Léon Wencelius, op. cit., p. 417.[↩]

- Ibid., p. 401.[↩]

- Jacques Maritain, Art et scolastique, p. 315, notes.[↩]

- Tommy Fallot, « L’art dans le culte », Le Christianisme social, août septembre 1920.[↩]

- René Schwob, Moi Juif, livre posthume, p. 91.[↩]

- Paul Claudel, in Alexandre Cingria, La décadence de l’art sacré.[↩]

- Ibid., p. 4.[↩]

- Jean Calvin, Institution de la religion chrétienne, III,25,10.[↩]

- Jean Calvin, op. cit., III,25,7 (paragraphe où Calvin combat les manichéens qui nient la résurrection des corps).[↩]

- Tommy Fallot, Le Christianisme social, août-septembre 1920, p. 475.[↩]

- C’est avec ferveur que nous voudrions nous réjouir du nouvel épanouissement de l’art catholique mais, depuis Ignace de Loyola et surtout depuis le concile du Vatican [scil. Vatican I], la théologie n’est plus celle dans laquelle se sont épanouis l’art roman, l’art gothique primitif, l’art franciscain, tout ce patrimoine du christianisme universel. (Il demeure entendu que dans le baroque, et même dans de naïves images pieuses des XVIIIe et XIXe siècles, un artiste ou un critique d’art peut trouver des éléments qui intéressent sa sensibilité ou sa fantaisie, mais Dieu n’a rien à voir dans ce divertissement.[↩]

- Baud Bovy, Boissonnas, Peintres genevois, I, p. 5.[↩]

- Alexandre Cingria, La décadence de l’art sacré, p. 24.[↩]

- Jacques Maritain, Art et scolastique, p. 136.[↩]

- A. Fouillée, La morale, l’art et la religion, d’après Guyau, Paris, 1901, pp. 33, 39.[↩]

- Jean Calvin, op. cit., I,11,12.[↩]

- Op. cit., III,10,2.[↩]

- Op. cit., II,2,14.[↩]

- Le terme de grâce commune ou générale est emprunté au vocabulaire doctrinal de la scolastique calviniste. Les « barthiens » stricts y sont hostiles et leur défiance est peut-être légitime. Cependant, un don de Dieu, un don totalement immérité, qu’est-ce ? sinon une grâce.[↩]

- Émile Doumergue, Foi et vie, p. 86.[↩]

- A. Fouillée, op. cit., p. 36.[↩]

- René Schwob, Ni grec, ni juif, p. 273.[↩]

- Jacques Maritain, op. cit., pp. 112-114.[↩]

- Jean Calvin, op. cit., III,10,6.[↩]

- Exode 31,3-5.[↩]

- Exode 35,35 (voir aussi Exode 36,30 ; 1 Chroniques 28,11, 19.[↩]

- Cf. Jean 1,48.[↩]

- 1 Corinthiens 13,12.[↩]

- Léon Wencelius, op. cit., pp. 123-124.[↩]

0 commentaires